バリ島の歴史・文化のご紹介

「神々の棲む島」と呼ばれる神秘的なバリ島。そんなバリ島の歴史と、独特の魅力を持つ島ならではの文化をわかりやすくご紹介します! まずはこちらをご覧になり、バリという島を知ってみてください。

バリの歴史ダイジェスト

初期のドンソン文化

バリ島は紀元前2000年ごろから人々が移り住んだとされ、紀元前1世紀からインドや中国の影響を受けるようになります。 また、ベトナム北部を発祥とするドンソン文化(東南アジア初期の金属器文化) の影響も受けており、その証拠として、ドンソン文化の特徴である銅鼓がウブドのプラタナン・サシ寺院に保管されています。

バリ島は紀元前2000年ごろから人々が移り住んだとされ、紀元前1世紀からインドや中国の影響を受けるようになります。 また、ベトナム北部を発祥とするドンソン文化(東南アジア初期の金属器文化) の影響も受けており、その証拠として、ドンソン文化の特徴である銅鼓がウブドのプラタナン・サシ寺院に保管されています。

ゲルゲル王国

9世紀ごろのバリ島は、ジャワ島やスマトラ島の王国との交易が盛んに行われていました。11世紀のバリの王、ダルマウダヤナは東ジャワの王宮から王妃を迎え、その長男は東ジャワの王となったことから、バリは東ジャワの影響を強く受けることになります。しかしその後、東ジャワの王朝が変わり、13世紀に当時のジャワ王朝・マジャパイト王国の侵攻を受け、バリ人のワルマデハ王朝は幕を閉じます。その後のバリは、マジャパイト王国からやってきたクパキサンという貴族がゲルゲル王国を築き、間接的にマジャパイト王国の支配下に置かれました。

9世紀ごろのバリ島は、ジャワ島やスマトラ島の王国との交易が盛んに行われていました。11世紀のバリの王、ダルマウダヤナは東ジャワの王宮から王妃を迎え、その長男は東ジャワの王となったことから、バリは東ジャワの影響を強く受けることになります。しかしその後、東ジャワの王朝が変わり、13世紀に当時のジャワ王朝・マジャパイト王国の侵攻を受け、バリ人のワルマデハ王朝は幕を閉じます。その後のバリは、マジャパイト王国からやってきたクパキサンという貴族がゲルゲル王国を築き、間接的にマジャパイト王国の支配下に置かれました。

ジャワ・ヒンドゥー文化

そのマジャパイト王国もイスラム勢力の侵入によって衰亡し、マジャパイトの僧侶や工芸師たちはバリ島に逃れてきます。そして彼らの影響によって、影絵芝居や絵画、木彫りなどジャワ・ヒンドゥーの影響を受けた文化がバリで開花します。また、当時ジャワからやってきた高層ニラルタは、ウルワトゥ寺院やタナロット寺院などの寺院を各地に建立し、宗教面でもヒンドゥーが浸透していきました。

そのマジャパイト王国もイスラム勢力の侵入によって衰亡し、マジャパイトの僧侶や工芸師たちはバリ島に逃れてきます。そして彼らの影響によって、影絵芝居や絵画、木彫りなどジャワ・ヒンドゥーの影響を受けた文化がバリで開花します。また、当時ジャワからやってきた高層ニラルタは、ウルワトゥ寺院やタナロット寺院などの寺院を各地に建立し、宗教面でもヒンドゥーが浸透していきました。

7つの王国による統治

しかしゲルゲル王国の繁栄も長くは続かず、1651年の謀反によって都がスマラプラ王宮(クルンクン)に移ると、その実権は各地の貴族が手にするようになります。17世紀~18世紀にかけて、バリ島はクルンクン王国の他、タバナン王国、バドゥン王国、ギャニャール王国、カランガッサム王国、バンリ王国、ムンウィ王国 の7つの王国に分かれ互いに覇権を争う時代が続きました。

しかしゲルゲル王国の繁栄も長くは続かず、1651年の謀反によって都がスマラプラ王宮(クルンクン)に移ると、その実権は各地の貴族が手にするようになります。17世紀~18世紀にかけて、バリ島はクルンクン王国の他、タバナン王国、バドゥン王国、ギャニャール王国、カランガッサム王国、バンリ王国、ムンウィ王国 の7つの王国に分かれ互いに覇権を争う時代が続きました。

オランダによる植民地化

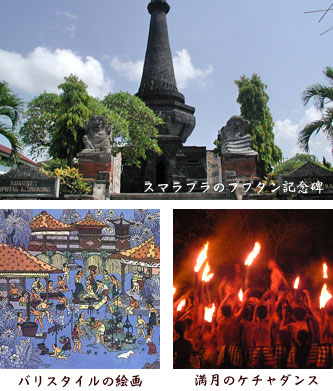

19世紀になると、東南アジアでは植民地争奪戦が繰り広げられ、その中でオランダはバリ島に手を伸ばします。1849年~1908年にかけて主要な王国を全滅させたオランダは、1908年にクルンクン王家を全滅させ、バリ島全域を植民地化します。しかし、クルンクン王家の王族貴族らが見せた “ププタン" と呼ばれる「無抵抗の大量自決」により国際的な非難にさらされたオランダ政府は、バリ島の伝統文化を保全する政策を打ち出すことになりました。

19世紀になると、東南アジアでは植民地争奪戦が繰り広げられ、その中でオランダはバリ島に手を伸ばします。1849年~1908年にかけて主要な王国を全滅させたオランダは、1908年にクルンクン王家を全滅させ、バリ島全域を植民地化します。しかし、クルンクン王家の王族貴族らが見せた “ププタン" と呼ばれる「無抵抗の大量自決」により国際的な非難にさらされたオランダ政府は、バリ島の伝統文化を保全する政策を打ち出すことになりました。

この政策によってバリ島は「最後の楽園」として欧米に紹介され、ウォルター・シュピースなど多くの芸術家がバリ島を訪れるようになります。こうした欧米人の影響を受け、1930年代には、現在の観光の目玉であるバリ舞踊やガムラン音楽、バリ絵画のスタイルが確立されていきました。

日本軍の占領

バリは日本の占領下に置かれたこともあります。太平洋戦争中の1942年、日本軍がバリ島を侵攻しオランダに代わってバリ島を占領しました。しかし日本軍の占領は3年ほどで終わりを告げ、1945年にはスカルノがインドネシア共和国の独立を宣言し、バリ島も「小スンダ州」として共和国の一員になる道を歩み始めます。

バリは日本の占領下に置かれたこともあります。太平洋戦争中の1942年、日本軍がバリ島を侵攻しオランダに代わってバリ島を占領しました。しかし日本軍の占領は3年ほどで終わりを告げ、1945年にはスカルノがインドネシア共和国の独立を宣言し、バリ島も「小スンダ州」として共和国の一員になる道を歩み始めます。

しかし新体制を模索する中で、翌46年にふたたびオランダ軍が上陸し、バリ島で激しい戦闘が行われます。この時、戦いの中で壮絶な死を遂げたグスティ・ングラライ中佐率いるゲリラ部隊は全滅し、バリは再びオランダの間接統治となります。ングラライ中佐はバリの英雄として、現在もングラライ空港(デンパサール空港の正式名称)や、バイパス・ングラライに名を残しています。ゲリラ部隊を鎮圧したオランダは再び間接統治を行いますが、その後共和国派が優勢になり、1950年をもって、ついにバリ島はインドネシア共和国の一員となりました。

世界有数のリゾートへ

1970年以降、バリ島はインドネシア随一のリゾートとして位置づけられ、「バリ島独自の芸能や文化」を目玉に、世界中から観光客が訪れる観光地として発展しています。ヒンドゥーとバリ土着の信仰が融合したバリ・ヒンドゥーはバリにしかない独自の世界観を築き上げ、世界有数のリゾートとしての顔を持ちながら、現在でも独特な祭礼や儀式に多くの時間が使われ、バリ島の奥深い魅力を形成しています。

1970年以降、バリ島はインドネシア随一のリゾートとして位置づけられ、「バリ島独自の芸能や文化」を目玉に、世界中から観光客が訪れる観光地として発展しています。ヒンドゥーとバリ土着の信仰が融合したバリ・ヒンドゥーはバリにしかない独自の世界観を築き上げ、世界有数のリゾートとしての顔を持ちながら、現在でも独特な祭礼や儀式に多くの時間が使われ、バリ島の奥深い魅力を形成しています。

バリならではの芸能文化

バリ舞踊

ケチャダンス

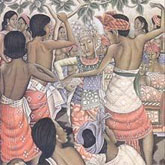

古くから伝わる儀式舞踊の「サンヒャン・ダンス」を原型としたダンスです。サンヒャン・ダンスは、元々はとても秘儀性の強いもので、部外者や外国人の目には触れてはいけないものでした。 それが1930年代、当時バリに在住していたドイツ人の画家ウォルター・シュピースのアドバイスにより、内容を一部変更し、ラーマヤナ物語のストーリーを取り込んだ観光芸能のダンスとしてケチャダンスが誕生しました。ストーリーは、アヨディア王国のラマ王子(善の象徴)と、邪悪なアーレンカ王国のラフワナ王(悪の象徴)の戦いを描いています。

古くから伝わる儀式舞踊の「サンヒャン・ダンス」を原型としたダンスです。サンヒャン・ダンスは、元々はとても秘儀性の強いもので、部外者や外国人の目には触れてはいけないものでした。 それが1930年代、当時バリに在住していたドイツ人の画家ウォルター・シュピースのアドバイスにより、内容を一部変更し、ラーマヤナ物語のストーリーを取り込んだ観光芸能のダンスとしてケチャダンスが誕生しました。ストーリーは、アヨディア王国のラマ王子(善の象徴)と、邪悪なアーレンカ王国のラフワナ王(悪の象徴)の戦いを描いています。

【ケチャダンスが観られる舞踊団】

サンバハン|トレナ・ジェンガラ|チャッ・リナ(新月・満月のみ)

【ケチャダンスを観るツアー】

- ウルワトゥ寺院でケチャックダンスツアー

- タナロット寺院でケチャックダンスツアー

レゴンダンス

華麗な衣装と繊細な動きが特徴のレゴンダンス。そもそも宮廷舞踊として発展してきたもので、「レゴンクラトン=宮廷レゴン」とも呼ばれ、きらびやかな女性ダンサーが華麗に舞い、バリで最も美しい舞踊として知られています。レゴンダンスの中にも、レゴンラッサム、レゴンジョボグ、レゴンクンティールなど、中世の王朝詩やヒンドゥーの叙事詩をモチーフにした15の種類があり、振り付けや構成などに違いがあるので、見比べてみると面白いでしょう。

華麗な衣装と繊細な動きが特徴のレゴンダンス。そもそも宮廷舞踊として発展してきたもので、「レゴンクラトン=宮廷レゴン」とも呼ばれ、きらびやかな女性ダンサーが華麗に舞い、バリで最も美しい舞踊として知られています。レゴンダンスの中にも、レゴンラッサム、レゴンジョボグ、レゴンクンティールなど、中世の王朝詩やヒンドゥーの叙事詩をモチーフにした15の種類があり、振り付けや構成などに違いがあるので、見比べてみると面白いでしょう。

【レゴンダンスが観られる舞踊団】

ティルタ・サリ|サダ・ブダヤ|ヤマサリ

【レゴンダンスを観るツアー】

- ウブドで伝統舞踊鑑賞ツアー

- 夜市+レゴンダンスツアー

バロンダンス

墓地のあるお寺「プラ・ダラム」で行われる儀式舞踊の「チャロナラン」 を原型としたダンスです。バロンダンスはバリ人の宗教生活のおいても重要なもので、同じバロンダンスでも、舞踊団や地方によって微妙な違いがあるのが面白いところです。ストーリーは、人の心の中にある善と悪の戦いを物語っており、善の象徴である 「バロン」、悪の象徴である 「ランダ」の戦いが演じられ、 最後は決着がつかないまま幕を閉じます。 これは、「この世には善と悪が永久に存在する」というバリの人々の信仰を表しているものです。

墓地のあるお寺「プラ・ダラム」で行われる儀式舞踊の「チャロナラン」 を原型としたダンスです。バロンダンスはバリ人の宗教生活のおいても重要なもので、同じバロンダンスでも、舞踊団や地方によって微妙な違いがあるのが面白いところです。ストーリーは、人の心の中にある善と悪の戦いを物語っており、善の象徴である 「バロン」、悪の象徴である 「ランダ」の戦いが演じられ、 最後は決着がつかないまま幕を閉じます。 これは、「この世には善と悪が永久に存在する」というバリの人々の信仰を表しているものです。

【バロンダンスが観られる舞踊団】

サダ・ブダヤ|サハデワ|チャトール・エカ・ブディ

【バロンダンスを観るツアー】

マスター1日Aコース

ワヤン・クリッ

ワヤンは11世紀ごろにジャワ島で生まれた影絵芝居のこと。15世紀にマジャパイト王国の人々がバリにやってきた際に伝わりました。ワヤン人形は水牛の皮(kulit)を使っていることから『ワヤン・クリット(Wayang kulit=皮の人形)』と言います。バリ島に伝わってからは『ラーマーヤナ』や『マハーバーラタ』などを物語る芸能として発達しました。ワヤンはそれを操るダラン(語り手)によって息を吹き込まれ、何体もの人形を操ると同時に、ガムラン隊を指揮し、さらに語りや台詞も声色を変えながらすべて1人で行います。

ワヤンは11世紀ごろにジャワ島で生まれた影絵芝居のこと。15世紀にマジャパイト王国の人々がバリにやってきた際に伝わりました。ワヤン人形は水牛の皮(kulit)を使っていることから『ワヤン・クリット(Wayang kulit=皮の人形)』と言います。バリ島に伝わってからは『ラーマーヤナ』や『マハーバーラタ』などを物語る芸能として発達しました。ワヤンはそれを操るダラン(語り手)によって息を吹き込まれ、何体もの人形を操ると同時に、ガムラン隊を指揮し、さらに語りや台詞も声色を変えながらすべて1人で行います。

【ワヤン・クリッが観られる舞踊団】

ワヤン・クリッット・クルタ|オカ・カルティニ|ポンドック・バングー

【ワヤン・クリッを観るツアー】

ウブドで伝統舞踊鑑賞ツアー

【ワヤン・クリッを観る他の方法】

カーチャーターで観に行く

ジェゴグ

ジェゴグとは、バリ島ヌガラ地方にのみ伝わる"竹のガムラン"のこと。1チームが14台のジェゴグで構成されるアンサンブル演奏です。 最も大きな竹は長さ3m、直径18cm、肉厚3cmという巨大なもの。この竹の音は人間の耳が聞き取ることができる最も深い超・重低音を発します。オランダ植民地時代以来途絶えてしまいましたが、近年スアールアグンのリーダー、スウェントラ氏によって復活し、再びジェゴグの音が再現されました。

ジェゴグとは、バリ島ヌガラ地方にのみ伝わる"竹のガムラン"のこと。1チームが14台のジェゴグで構成されるアンサンブル演奏です。 最も大きな竹は長さ3m、直径18cm、肉厚3cmという巨大なもの。この竹の音は人間の耳が聞き取ることができる最も深い超・重低音を発します。オランダ植民地時代以来途絶えてしまいましたが、近年スアールアグンのリーダー、スウェントラ氏によって復活し、再びジェゴグの音が再現されました。

【ジェゴグが観られる舞踊団】

ヨワナ・スワラ|スアール・アグン(ヌガラ)

バリ絵画

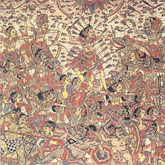

カマサン・スタイル

16世紀から伝わるバリの伝統的な画法。

16世紀から伝わるバリの伝統的な画法。

平面的で遠近感のない図柄が特徴で、主にマハーバーラタやラーマヤナのエピソードを描いています。

ウブド・スタイル

1930年代にオランダ人画家ルドルフ・ボネの影響によりウブドを中心に生まれた新しいスタイル。

1930年代にオランダ人画家ルドルフ・ボネの影響によりウブドを中心に生まれた新しいスタイル。

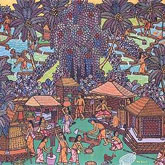

村人の生活をテーマに、細密であるが、遠近法や立体感をつける画法を取り入れています。

バトゥアン・スタイル

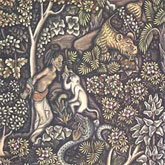

カマサン・スタイルと近代西洋の技法が融合した画法で、黒、白など暗いトーンで描かれた遠近感、立体感のない細密画。

カマサン・スタイルと近代西洋の技法が融合した画法で、黒、白など暗いトーンで描かれた遠近感、立体感のない細密画。

ヒンドゥーの神話や、バリの農村生活の様子がキャンバス全体に隙間無く描き込まれているのが特徴です。

プンゴセカン・スタイル

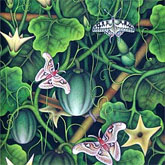

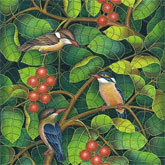

バリの花鳥風月を優雅に描いており、ウブドのプンゴセカン村で受け継がれている画法。

バリの花鳥風月を優雅に描いており、ウブドのプンゴセカン村で受け継がれている画法。

鮮やかな色の使い方と、シンプルな構図が特徴です。

ヤング・アーティスト

1950年代にオランダ人画家アリー・シュミットの影響を受けた若いアーティストたちが確立した画法。

1950年代にオランダ人画家アリー・シュミットの影響を受けた若いアーティストたちが確立した画法。

陰影をつけずに描かれた、画面全体に溢れる光と鮮やかな色彩が特徴。バリ島の農村生活や自然風景が好んで描かれます。

村ごとに伝わる伝統工芸

トパティ村のバティック

南部リゾートからウブドに向かう途中には、独特の伝統工芸が受け継がれる小さな村がいくつもあります。デンパサールの外れにあるトパティ村は、昔ながらのバリ・バティック作りが盛んな村。お隣のジャワ・バティックと比べると知名度は低いですが、独自の模様なを取り入れたデザインを見ることが出来ます。

南部リゾートからウブドに向かう途中には、独特の伝統工芸が受け継がれる小さな村がいくつもあります。デンパサールの外れにあるトパティ村は、昔ながらのバリ・バティック作りが盛んな村。お隣のジャワ・バティックと比べると知名度は低いですが、独自の模様なを取り入れたデザインを見ることが出来ます。

生地はコットンやシルクがあり、作り方もさまざま。シルク製のバティック・トゥリスと呼ばれるものは数あるバティックの中でも最高級品として知られています。トパティ村のバティックショップでは、お土産にも喜ばれそうなバティックのコースターやポーチ、 ハンカチから、ワンピースやシャツ、スカーフなど、大きさも値段も様々なバティック製品を購入できます。

【トパティ村のバティックショップ】

ビダダリ

【トパティ村を訪ねるツアー】

伝統工芸の村と工房めぐり(2日間コース)

【トパティ村に行く他の方法】

カーチャーターで行く

チュルク村の銀細工

チュルク村は精緻な銀細工で知られる村。村の道には「Silver & Gold」という看板とともにギャラリーを併設した工房が並びます。チュルクの銀細工の特徴は、幾つもの細い線でデコレーションする線条加工。繊細で緻密なデザインはため息が出るほどの美しさです。ターコイズなど天然石をはめ込んだネックレスや、美しい音色をかなでるガムランボールもお見逃しなく!

チュルク村は精緻な銀細工で知られる村。村の道には「Silver & Gold」という看板とともにギャラリーを併設した工房が並びます。チュルクの銀細工の特徴は、幾つもの細い線でデコレーションする線条加工。繊細で緻密なデザインはため息が出るほどの美しさです。ターコイズなど天然石をはめ込んだネックレスや、美しい音色をかなでるガムランボールもお見逃しなく!

【チュルク村の銀細工ギャラリー】

サリデウィ|デウィス|バラ

【チュルク村を訪ねるツアー】

マスター3大ライステラス

【チュルク村に行く他の方法】

カーチャーターで行く

バトゥブラン村の石彫り

バトゥ=石、ブラン=月を意味し、石彫りとバロンダンスが有名な村です。通りの左右にヒンドゥーの神々やガネーシャの石像がずらりと並ぶ様子は圧巻。石は柔らかい火山性擬灰石を使っているので、細かい彫刻が多く見られます。ここはバロンダンスが公演される場所としても有名で、村内の4〜5カ所で毎朝バロンダンスが公演されています。

バトゥ=石、ブラン=月を意味し、石彫りとバロンダンスが有名な村です。通りの左右にヒンドゥーの神々やガネーシャの石像がずらりと並ぶ様子は圧巻。石は柔らかい火山性擬灰石を使っているので、細かい彫刻が多く見られます。ここはバロンダンスが公演される場所としても有名で、村内の4〜5カ所で毎朝バロンダンスが公演されています。

【バトゥブラン村のバロンダンス】

サハデワ|プマクサン・バロン・デンジャラン

【バトゥブラン村を訪ねるツアー】

伝統工芸の村と工房めぐり+観光(2日間コース)

【バトゥブラン村に行く他の方法】

カーチャーター で行く

お店の方はインドネシア語しか話せませんが、ガイドさんがいれば「すいません、ちょっと見せてください」とか「これはいくらですか」とか聞いてもらえます。スタッフも昔、バトゥブラン村で30cmくらいの石像を2体2,000円で買って、日本に持って帰った記憶があります。

マス村の木彫り

バリの木彫り工芸の中心地といえばマス村。15世紀、マジャパイト王国からやってきた高層ニラルタが住み着いた村がマスでした。ニラルタが神のお告げによって、木彫りの才を村人に与えたのがマスの木彫り工芸の発端と言われています。1930年代、ウォルター・シュピースらの影響により、王宮や寺院に飾るための木彫りから、芸術としての木彫りへと変化を遂げました。彫刻にはマホガニーや白檀など様々な木が使われたており、村内のギャラリーでは、人や動物、ヒンドゥーの神々など多様な作品を見ることができます。

バリの木彫り工芸の中心地といえばマス村。15世紀、マジャパイト王国からやってきた高層ニラルタが住み着いた村がマスでした。ニラルタが神のお告げによって、木彫りの才を村人に与えたのがマスの木彫り工芸の発端と言われています。1930年代、ウォルター・シュピースらの影響により、王宮や寺院に飾るための木彫りから、芸術としての木彫りへと変化を遂げました。彫刻にはマホガニーや白檀など様々な木が使われたており、村内のギャラリーでは、人や動物、ヒンドゥーの神々など多様な作品を見ることができます。

【マス村を訪ねるツアー】

伝統工芸の村と工房めぐり

【マス村に行く他の方法】

カーチャーター で行く